Knowledge

Das Lieferkettengesetz in Deutschland und seine Relevanz für den Mittelstand (Stand: Oktober 2025)

Erhalte mehr Informationen

Was der deutsche Gesetzgeber per Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz (LkSG) zunächst nur für große Unternehmen vorgesehen hat, betrifft inzwischen auch viele mittelständische Betriebe – direkt oder indirekt.

Fragen wie „Wie beeinflusst das Gesetz meine Einkaufsprozesse?“ oder „Wie kann ich meinen Kunden heute schon Transparenz bieten?“ beschäftigen aktuell viele KMU.

Dieser Beitrag erklärt das Lieferkettengesetz einfach, beleuchtet seine Relevanz für den Mittelstand und zeigt, wie digitale Einkaufssoftware helfen kann, die gesetzlichen Anforderungen effizient umzusetzen.

Was ist das Lieferkettengesetz? – Definition einfach erklärt

Das Lieferkettengesetz verpflichtet Unternehmen in Deutschland, die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards entlang ihrer gesamten Lieferkette sicherzustellen. Grundlage sind die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie der Nationale Aktionsplan von 2016.

Unternehmen müssen Risiken in ihrer Supply Chain identifizieren, Verstöße verhindern oder beheben und regelmäßig dokumentieren, welche Maßnahmen sie zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten ergreifen.

Konkret geht es um Themen wie:

-

Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit

-

Arbeitsschutz und faire Löhne

-

Umweltschutz und nachhaltige Produktionsbedingungen

Wer ist betroffen?

Seit dem 1. Januar 2023 gilt das Gesetz für Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten, seit 2024 auch für Betriebe mit über 1.000 Mitarbeitenden.

Wer seine Sorgfaltspflichten verletzt, muss mit Bußgeldern oder dem Ausschluss von öffentlichen Aufträgen rechnen.

Doch auch mittelständische Unternehmen geraten zunehmend in den Fokus – nicht durch direkte Verpflichtung, sondern als Teil der Lieferketten größerer Geschäftspartner. Damit entsteht auch für sie eine indirekte Verantwortung.

Warum das Lieferkettengesetz den Mittelstand betrifft

Viele KMU fragen sich: „Muss ich mich überhaupt schon jetzt damit beschäftigen?“

Die Antwort lautet klar: Ja – und zwar aus zwei Gründen.

-

Indirekte Verpflichtung:

Wer als Zulieferer für größere Unternehmen tätig ist, muss deren Anforderungen erfüllen – insbesondere in puncto Nachweis und Dokumentation.

Große Auftraggeber erwarten heute schon, dass ihre Partner Compliance- und Nachhaltigkeitskriterien einhalten. -

Wettbewerbsvorteil:

Wer Transparenz schafft und nachhaltige Beschaffungsprozesse dokumentiert, wird zum bevorzugten Partner.

Ein nachvollziehbares Lieferkettenmanagement stärkt das Vertrauen von Kunden, Banken und Investoren.

Aktuelle Studien zeigen:

Laut dem Mittelstandsradar 2024 der LBBW sehen sich rund 74 % der mittelständischen Unternehmen direkt oder indirekt vom Lieferkettengesetz betroffen.

Ein Drittel aller Betriebe gab in einer IHK-Umfrage an, dass Geschäftsbeziehungen gefährdet seien, wenn Nachweise zu Nachhaltigkeits- und Menschenrechtsstandards fehlen.

Aktuelle Reformpläne 2025: Berichtspflicht soll entfallen

Am 3. September 2025 hat das Bundeskabinett eine Reform des Lieferkettengesetzes beschlossen. Ziel: Bürokratieabbau und Entlastung des Mittelstands.

Die wichtigsten Punkte:

-

Wegfall der Berichtspflicht: Unternehmen müssen künftig keine jährlichen Berichte mehr an das BAFA übermitteln.

-

Reduzierte Sanktionen: Bußgelder sollen nur noch bei schweren Verstößen verhängt werden.

-

Kernpflichten bleiben bestehen: Risikoanalyse, Präventionsmaßnahmen, Dokumentation und Beschwerdemechanismen gelten weiterhin.

Damit sinkt der administrative Aufwand, die Verantwortung für ein funktionierendes Risikomanagement bleibt jedoch bestehen.

Mittelständler sollten die Reform also nicht als Anlass zum Stillstand sehen, sondern als Chance, ihre Prozesse effizienter zu gestalten.

Ausblick: Die EU-Lieferkettenrichtlinie (CSDDD)

Mit der neuen Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) will die Europäische Union einheitliche Standards für alle Mitgliedsstaaten schaffen.

Diese Richtlinie muss bis 26. Juli 2027 in nationales Recht umgesetzt werden, die Anwendung beginnt voraussichtlich ab 2028.

Die EU-Richtlinie geht über das deutsche LkSG hinaus. Sie fordert u. a.:

-

eine umfassendere Risikoanalyse, auch in vorgelagerten Lieferstufen

-

stärkeren Fokus auf Umwelt- und Klimaschutz

-

Einbeziehung von Themen wie Landrechte, Biodiversität und Entwaldung

Für den Mittelstand bedeutet das: Wer sich bereits jetzt mit den Anforderungen des LkSG auseinandersetzt, hat einen klaren Startvorteil für die Umsetzung der EU-Vorgaben.

Auswirkungen auf direkten und indirekten Einkauf

Das Lieferkettengesetz betrifft direkte und indirekte Beschaffung gleichermaßen:

-

Direkter Einkauf: Rohstoffe, Produktionsmaterialien, Zulieferteile

-

Indirekter Einkauf: Dienstleistungen, IT, Facility Management, Marketing, Bürobedarf

Gerade der indirekte Einkauf birgt oft unerkannte Risiken, weil er viele kleine Lieferanten umfasst.

Hier ist es entscheidend, Transparenz zu schaffen – etwa durch einheitliche Prozesse, klare Lieferantenbewertung und zentrale Datenhaltung.

Welche Maßnahmen umfasst das Lieferkettengesetz?

Unternehmen müssen:

-

Risiken identifizieren – Wo in der Lieferkette drohen Verstöße gegen Menschenrechte oder Umweltauflagen?

-

Gegenmaßnahmen einleiten – Risiken beseitigen oder minimieren

-

Wirksamkeit prüfen – Maßnahmen regelmäßig auf Erfolg kontrollieren

-

Dokumentieren und offenlegen – Ergebnisse nachvollziehbar festhalten

-

Beschwerdemechanismus einrichten – Meldewege für Betroffene schaffen

Diese Schritte gelten unabhängig von der Unternehmensgröße, sobald man Bestandteil einer größeren Lieferkette ist.

So unterstützt eine Einkaufssoftware bei der Umsetzung

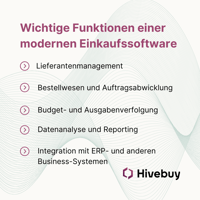

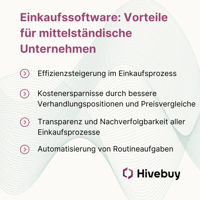

Digitale Einkaufssoftware kann Unternehmen erheblich entlasten:

-

Einheitliche Prozesse machen Lieferketten transparenter

-

Lieferantenstammdaten lassen sich automatisch prüfen und pflegen

-

Risiken werden frühzeitig erkannt

-

Freigaben und Maßnahmen werden dokumentiert – ein wichtiger Nachweis im Sinne der Sorgfaltspflicht

Besonders sinnvoll sind Plug-and-Play-Lösungen, die ohne komplexe IT-Projekte implementiert werden können.

Sie ermöglichen eine intuitive Nutzung, schaffen Akzeptanz im Team und helfen, Compliance-Vorgaben im Alltag tatsächlich umzusetzen.

Checkliste: In fünf Schritten zur Lieferkettentransparenz

-

Mitarbeitende schulen – Sensibilisierung für Menschenrechte und Nachhaltigkeit

-

Risiken analysieren – betroffene Warengruppen und Lieferanten identifizieren

-

Maßnahmen festlegen – klare Verantwortlichkeiten und Standards definieren

-

Dokumentation sichern – Nachweise zentral in einer Software hinterlegen

-

Partnerschaften stärken – mit Lieferanten und Stakeholdern kontinuierlich kommunizieren

Fazit: Transparenz als Wettbewerbsvorteil

Auch wenn der Gesetzgeber den administrativen Aufwand reduziert, bleibt das Ziel des Lieferkettengesetzes klar: verantwortungsvolle und nachhaltige Wertschöpfungsketten.

Wer seine Prozesse heute digitalisiert und Transparenz schafft, positioniert sich als zuverlässiger Partner in einer zunehmend regulierten Wirtschaft.

Eine strukturierte Lieferantenbewertung, digitale Workflows und automatisierte Nachverfolgung machen den Unterschied – nicht nur zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten, sondern auch als klarer Wettbewerbsvorteil im Mittelstand.